科室新闻

成果发表 | 宣武神外张鸿祺教授团队《Stroke》报道极端气温事件与动脉瘤性蛛网膜下腔出血风险的关系

首都医科大学宣武医院神经外科张鸿祺教授团队在国际期刊《Stroke》(IF8.9,JCR1区,中科院1区Top)在线发表了题为《Short-Term Extreme Temperatures, Temperature Fluctuations, and the Risk of Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A Nationwide Case-Crossover Study》的原创研究。

关键词:极端气温事件;动脉瘤性蛛网膜下腔出血;病例交叉研究;条件Logistic回归;分布滞后非线性模型

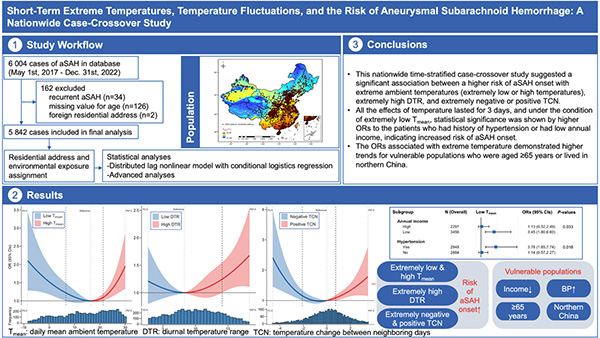

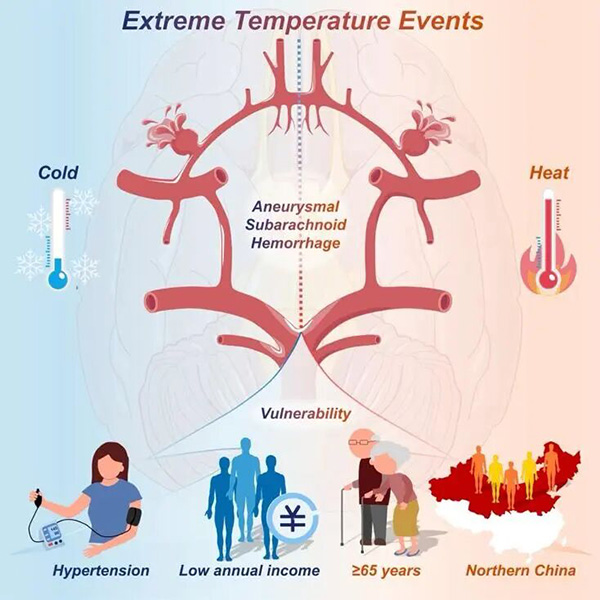

图片摘要

01 研究背景

动脉瘤性蛛网膜下腔出血(aSAH)是一种临床较为常见的出血性卒中。尽管随着神经介入技术的蓬勃发展,aSAH患者的结局得以显著改善,然而疾病一旦发生,患者将遭受重大打击——防患于未然成为了aSAH的重点之一。既往研究中,aSAH患者的发病风险与血管、生活习惯以及家族遗传等因素的关系得到了较为全面的探讨,但潜在的环境暴露因素并未得到充分研究。本研究团队在长期临床实践中发现:aSAH发病人数具有季节趋势,尤其冬季气温较低时,aSAH患者数相对增加。查阅文献后,研究团队发现当前aSAH发病风险与气温等环境暴露相关性的研究结论缺乏一致性以及可靠的量化证据。

因此,基于临床现象、研究现状以及团队已建成的临床数据库(NCT03115905),本团队通过病例交叉研究设计进行患者自身对照,采用了条件Logistic回归模型作为模型主体,并在其中嵌入分布滞后非线性模型(DLNM)以评估气温暴露的非线性及滞后效应,最终通过自然立方样条函数建模表示滞后及暴露-反应关系,量化了aSAH发病与气温的相关性。

02 研究方法

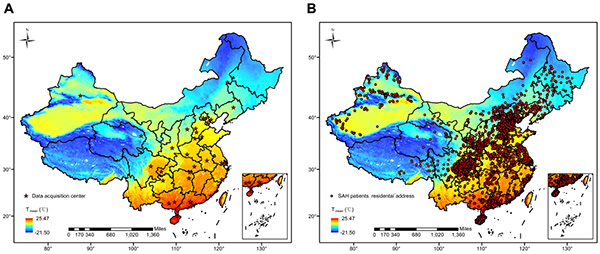

本研究纳入了33家中心连续的6004名aSAH患者。

研究中心分布图和患者地址分布图

本研究的两大关键统计模型是:条件Logistic回归和DLNM

本研究评估的是aSAH发病与气温的相关性,“发病”是典型的二分类变量(即发/不发),Logistic回归作为评估二分类变量的经典模型,是量化二者关系的首选方法。同时,本研究是观察性研究,我们仅能通过将aSAH患者发病日期附近的未发病日期设定为自身对照进行对比,故条件Logistic回归成为了本研究核心。

此外,结合实际情况,患者的发病与气温的变化并非同时发生,气温发生升高/降低时,动脉瘤并不会立即破裂,也就是说,aSAH的发病滞后(lag)于气温变化,即DLNM中的“L(lag)”。同时,假设20℃是我们认为的舒适温度,那么气温从20℃降至15℃时,我们仍感觉较为舒适,但气温从0℃降低至-5℃时,我们可能会感到寒意刺骨。两个假设的暴露值都降低了5℃,但气温带来的效应却可能并不相同,说明暴露和效应之间的关系可能为非线性(nonlinear),在本研究设计中,体现在了DLNM的“N(nonlinear)”。

03 研究结果

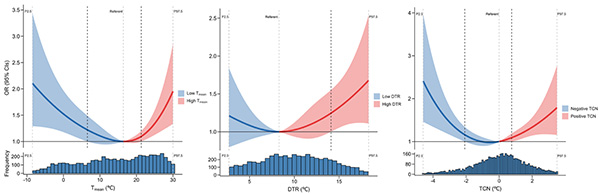

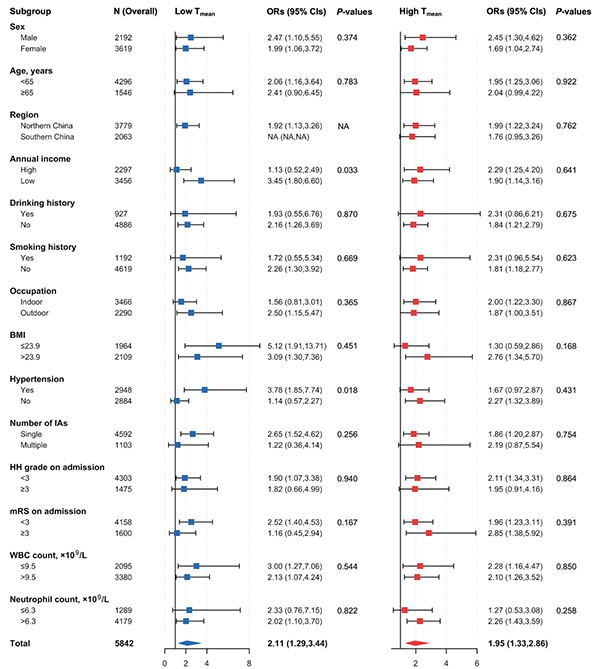

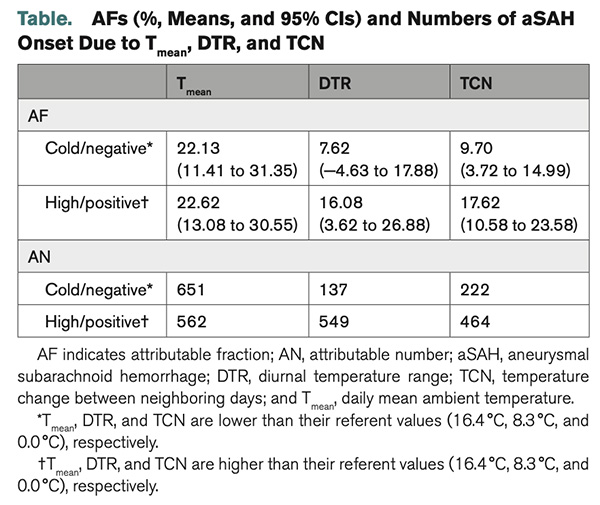

纳入最终分析的 5842 名 aSAH 患者平均年龄为57.1±11.6 岁、女性占 61.9%。日均环境温度(Tmean)较高或较低(95% CI,≤6.6℃或≥21.3℃)、昼夜温差(DTR)较大(95% CI,≥14.1℃)以及邻日温差(TCN)较大(95% CI,≤-2.1℃或≥0.8℃)均与 aSAH 发病风险增加有关,以上影响可持续 3 天。在Tmean较低的情况下,高血压(P=0.018;OR 3.78 [95% CI,1.85 - 7.74])和年收入较低(P=0.033;OR 3.45 [95% CI,1.80 - 6.60])与 aSAH发病风险增加显著相关。此外,年龄≥65 岁的老人或居住在中国北方的患者,极端气温暴露导致的发病风险也存在增高的趋势。Tmean较低在各暴露间的归因分数最高,达到651人。

Tmean、DTR、TCN的暴露-反应曲线与频率分布直方图

Tmean与aSAH发病风险的亚组分析结果(以Tmean为例,DTR、TCN同理)

归因分析

04 研究结论

在本全国性病例交叉研究中,极端低温和高温、极端昼夜温差和邻日温差均与aSAH发病风险升高有关,且以上相关性可在发病前显著持续3天。在极端低温时,有高血压史和低收入人群风险相对更高,65岁以上老年人和居住于中国北方的人群有较高风险的趋势。所以当极端气温事件发生时,应注意防范aSAH风险的升高,减少暴露,尤其是本研究指出的特定人群。

图片总结

05 致谢

感谢本数据库的发起者、维护者以及奉献每一条数据的建设者们。

第一作者

郭笑延

首都医科大学

2021级临床医学(阶平班)

在张鸿祺、张先念、张彤宇老师的指导下进行临床和基础研究训练。

共同第一作者

郭枫

首都医科大学

2021级临床医学(“5+3”一体化)

在张鸿祺和张彤宇老师的指导下进行临床和流行病学研究训练。

通讯作者

首都医科大学宣武医院

神经外科 主任医师 教授

博士生导师

主任医师、教授、博士研究生导师,现任首都医科大学宣武医院神经外科主任。担任世界介入神经放射联合会(WFITN)执行委员,亚洲及大洋洲介入神经放射联合会(AAFITN)副主席、中华医学会神经外科学分会副主任委员、中国老年学学会心脑血管病专业委员会常务理事、北京医学会神经外科学分会副主任委员、中国医师协会神经介入专业委员会名誉主任委员,《中国脑血管病杂志》《中国微侵袭神经外科杂志》编委、《JNIS》中文版主编。多年来,一直从事脑与脊髓血管病的外科和介入治疗,在脑动脉瘤、颅脑血管畸形、脊髓血管畸形等方面的临床和研究工作处于国内外领先水平。承担及完成“十三五”国家重点研发专项、国家自然科学基金项目等各级科研课题20项,在《JAMA Neurology》《BRAIN》《Annals of Neurology》《Stroke》等学术期刊发表论著170余篇,曾获国家科技进步二等奖、全国先进工作者、国家级百千万人才、北京市科技新星、首都科技领军人才等荣誉。

共同通讯作者

张彤宇

首都医科大学宣武医院

神经外科 医师

毕业于哈尔滨医科大学,临床八年制,获医学博士学位。2016-2018年于美国Loma Linda大学访问学习。后进入首都医科大学宣武医院博士后流动站,师从张鸿褀教授。在颅内动脉瘤,蛛网膜下腔出血临床干预及机制探索领域深入研究。累计发表国内外学术论文30余篇,其中以第一作者或通讯作者身份发表包括《Stroke》等国际知名期刊10余篇,主持国家自然科学基金面上项目1项,国自然青年基金项目1项,中国博士后站前及面上等课题3项。