科室新闻

成果发表|宣武神外江荣才教授团队《Med Comm》发表急性脑出血最新前沿证据与新视角

首都医科大学宣武医院神经外科江荣才教授团队联合南方医科大学珠江医院、天津医科大学总医院及悉尼乔治全球健康研究院在国际期刊《MedComm》(IF 10.7,JCR1区,中科院1区Top)在线发表了题为《Intracerebral Hemorrhage: Advances, Knowledge Gaps, and Future Directions》的重磅综述。

关键词:脑出血;管理;神经修复与康复;神经影像学;病理生理学

01 研究背景

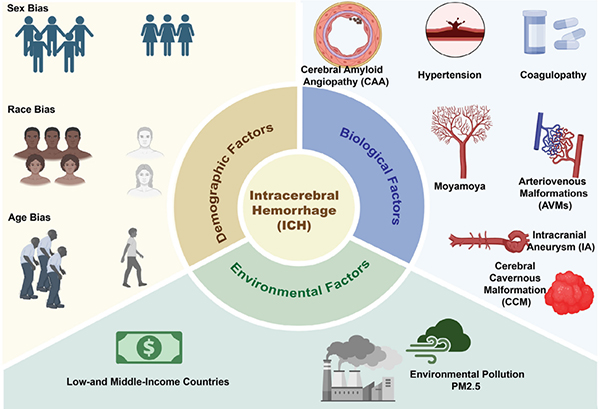

急性自发性脑出血(ICH)是一种严重且极具挑战性的脑血管疾病,常伴随高发病率和高死亡率。作为全球公共卫生问题,ICH的致残率显著高于缺血性卒中,尤其对中低收入国家影响更为突出。过去十年间,ICH的风险分层、治疗策略及预后评估领域取得了显著进展。2025年10月26日,由首都医科大学宣武医院神经外科江荣才教授为唯一通讯作者在《Med Comm》在线发表ICH最新全流程救治综述,系统梳理ICH研究进展、证据缺口与未来方向。

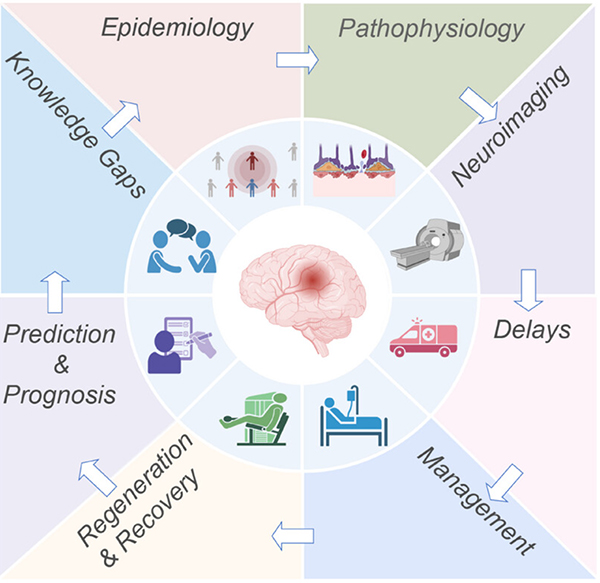

该综述全面梳理了ICH的流行病学特征、相关医疗成本、病理生理机制、临床管理策略以及神经修复手段等重要研究内容。重点探讨了神经影像技术的最新进展及其在ICH诊断和预后预测中的应用价值。探讨了延误诊断/延迟治疗可能带来的后果。通过梳理现有研究和循证医学证据,总结改善ICH患者预后的成熟策略与创新方案,指明ICH治疗未来研究与发展的方向。

Epidemiological factors contributing to intracerebral hemorrhage

02 核心亮点

亮点1:总结近年来ICH治疗的RCT研究用以为临床治疗提供参考

该综述总结了包括早期止血疗法以限制血肿生长、强化降压治疗、外科及微创血栓清除技术、神经保护干预措施以及并发症的预防与管理在内的随机对照试验并采用 Cochrane RoB2进行了偏倚风险评估,旨在为ICH后续的临床研究提供导向线索。

亮点2:为临床早期诊断提供快速标准化流程

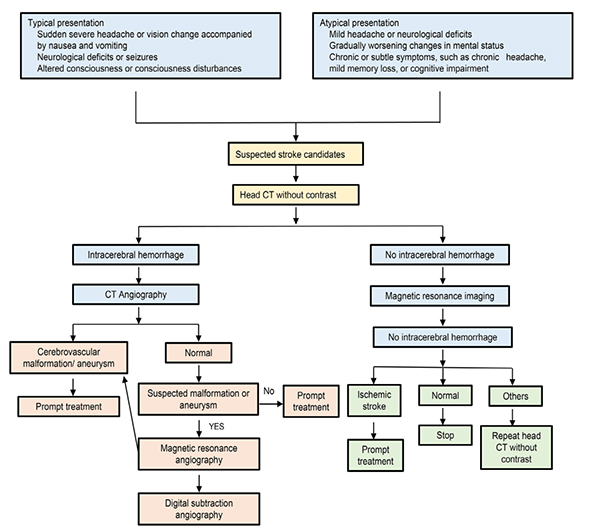

早期确诊ICH可以为降低死亡率、挽救受损神经元、降低致残率提供宝贵时间窗。而神经影像技术的进步显著提升了急性ICH的诊断、评估和治疗水平。学界普遍认为ICH患者预后不良与血肿的扩张和占位效应存在密切关联。虽然现有针对血肿扩张的治疗手段及效果均有限,但通过影像学手段进行早期风险评估可影响患者的分诊标准和监测强度,从而可能改善预后。因此,早期影像学检查对ICH患者的管理至关重要。本综述提供了急性ICH的快速标准化诊断流程图,具有较高的临床参考价值。

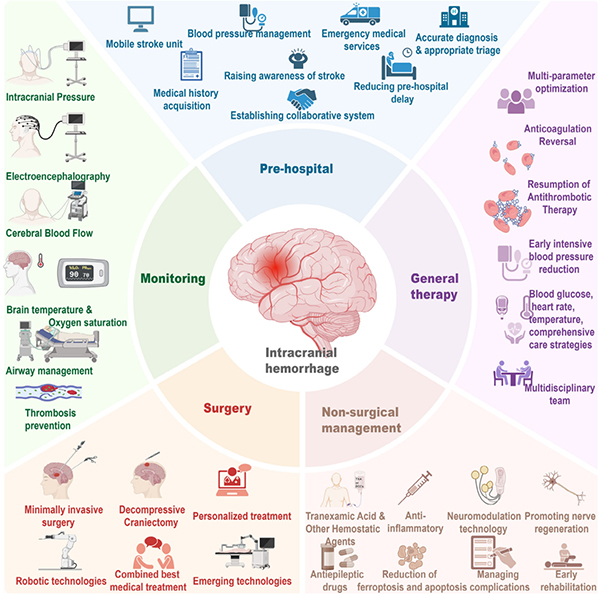

亮点3:总结急性ICH的系列管理措施——涵盖从院前急救到院内治疗的整个流程

● 早诊断——文章提出将“时间就是大脑”的急救理念应用于急性ICH患者的治疗、优化并拓展院前急救策略有助于显著改善患者的预后效果。在院前阶段准确及时地诊断ICH对有效分诊和治疗至关重要。配备先进影像设备的移动卒中单元、院前生物标志物采样、近红外光谱、超声波、脑电图等技术的应用不仅支持院前早期诊断,还能将患者引导至最合适的治疗中心,从而提升整体医疗效率同时节约医疗成本。

● 早治疗——从确诊后早期的血压管理到手术/非手术治疗方案的选择再到抗凝逆转和恢复抗血栓治疗时机,该综述针对急性ICH患者治疗过程中可能遇到的临床痛点,旨在全面涵盖不同情境下的临床管理办法。提出急性ICH临床管理的未来发展在于开发个性化诊疗策略,最终提升患者生存率和生活质量。

亮点4:系统综述ICH后的神经损伤修复策略

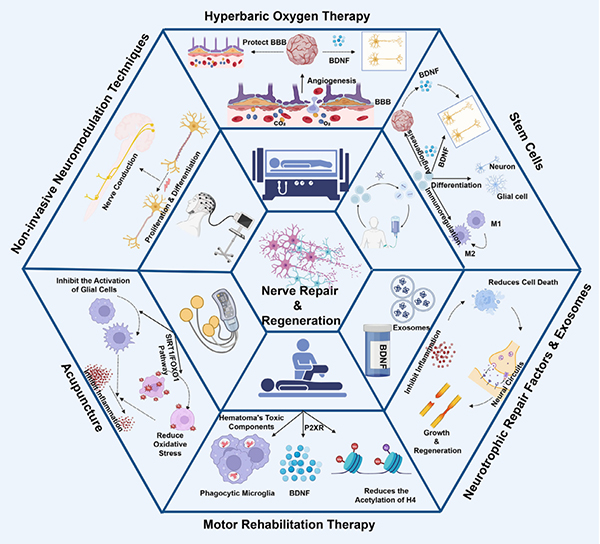

ICH发生后,随着血肿扩张和毒性产物释放产生了神经元凋亡、突触功能障碍以及神经元自我修复机制紊乱等一系列问题。一旦神经元受损,大脑原本井然有序的运作就会被打乱,导致运动和认知能力逐渐衰退。通过有效的神经保护和修复措施,受损神经元有望得到恢复,从而促进神经网络重建和功能逐步恢复。该综述全面探讨ICH后的神经修复策略,包括药物治疗、细胞治疗、康复训练及物理治疗等方案,并按作用机制汇总近十年来部分研究结果,为未来的研究提供综述性思路。

Neural regeneration and functional recovery strategies for intracerebral hemorrhage

03 总结

建立个性化精准的临床治疗方案能有效促进ICH的诊断与治疗。然而,对于急性ICH患者而言,准确及时地确定最佳干预时机始终是个棘手难题。这需要神经影像学、分子生物学和症状学等多学科协同攻关,才能精准预测ICH后的病情发展。

令人欣慰的是,针对ICH的临床前研究和临床试验数量持续增加,为减轻这种毁灭性疾病带来的负担带来了持续希望。

通讯作者

首都医科大学宣武医院

神经外科 主任医师 教授

博士研究生导师

神经外科危重症中心 主任

2024年8月被全职引进到首都医科大学宣武医院神经外科担任NICU主任。曾任天津市神经病学研究所所长,天津医科大学总医院神经外科副主任,二级教授,主持创立了天津医科大学总医院神经外科NICU。兼任中华医学会神经外科学分会委员兼脑外伤组副组长、中国医师协会神经外科医师协会委员兼神经重症专委会副主任委员、中国神经外科重症管理协作组副组长和国家卫健委医院感染控制标准委员会委员等20个国家级和省部级学会主任委员或副主任委员或委员。擅长神经重症诊疗,包括急性意识障碍预后判断。是阿托伐他汀钙治疗慢性硬膜下血肿的两发明人之一并优化了该疗法,持有该疗法5项专利(含美国欧盟和澳洲专利)。应用他汀疗法治疗慢性硬膜下血肿患者超过1500名,且病例数在快速增长,治愈率为90%左右,含小儿硬膜下血肿患者31例。海内外包括北京、上海、香港、美国和澳大利亚等地都有他成功治愈的难治性或术后复发慢性硬膜下血肿患者。先后被被评为天津市海河医学学者,2020重点领域推进计划创新团队带头人,131第一层次人才和131创新团队负责人。是我国神经外科重症管理和脑外伤领域的著名一线临床专家和应用基础研究专家,以第一作者或通讯作者发表SCI论著101篇

出诊时间:

周三上午(特需门诊) 周四下午