科室新闻

成果发表丨焦力群团队CMOSS-FU研究:首次证实颅内外血管搭桥手术的长期获益

2025年5月22日,由首都医科大学宣武医院神经外科焦力群、赵国光教授团队和复旦大学附属华山医院顾宇翔教授团队共同领衔的,多中心、随机对照临床试验——CMOSS(The Carotid and Middle cerebral artery Occlusion Surgery Study)7年长期随访研究(CMOSS-FU),在线发表于国际顶级医学期刊《JAMA》。这项曾被学界高度关注,却因"阴性结果"而与更改指南失之交臂的多中心研究,历经十年入组、十年沉淀,最终以颠覆性结论,首次证实了颅内外血管搭桥手术在症状性、慢性颈动脉或大脑中动脉闭塞患者中的长期获益,为颅内外血管搭桥手术的适应证选择提供了关键证据,标志着我国在脑血管外科循证医学领域取得重大突破!

关键词:CMOSS-FU,颅内外血管搭桥手术,脑卒中,《JAMA》

01 背景

脑卒中是我国首位致死病因,症状性颈动脉或大脑中动脉闭塞所致年复发卒中风险约10%,对脑卒中的防治工作带来了巨大挑战。颅内外血管搭桥手术一直被视为治疗该疾病有潜力的治疗手段,通过颞浅动脉与大脑中动脉的吻合等方式重建血流,从而补充或替代闭塞所致的血流灌注不足。既往在欧美曾经有2个多中心随机对照研究,希望证实该手术的安全性和有效性,但却暴露出手术安全性低的问题。

2013年,在科技部“十二五”科技支撑计划的支持下,CMOSS研究(颅内外血管搭桥手术治疗慢性、症状性颈动脉或大脑中动脉闭塞的前瞻性、多中心、随机对照研究)应时代而生,这是中国首个针对慢性脑血管闭塞搭桥手术的多中心随机对照临床试验,由作为国家神经疾病医学中心的首都医科大学宣武医院和复旦大学附属华山医院牵头,联合天津市环湖医院佟小光教授、聊城市人民医院张利勇教授、中国医科大学附属第一医院佟志勇教授、山西省心血管病医院王玉峰教授、解放军总医院第九医学中心蔡艺灵教授、兰州大学第二医院任军教授、山东大学齐鲁医院王东海教授、解放军总医院第一医学中心段炼教授、新疆医科大学第一附属医院买买提力·艾沙教授、南京鼓楼医院杭春华教授、华中科技大学同济医学院附属同济医院于加省教授团队共同开展,经全体研究者历经十年的齐心协作和不懈努力,该研究成果初期2年随访结果在国际顶级医学期刊《JAMA》上公开发表,结果显示对于症状性颈动脉或大脑中动脉闭塞导致的TIA或缺血性脑卒中患者,药物联合颅内外血管搭桥手术,安全性明显优于既往研究,且呈现出不劣于药物治疗的预防卒中和死亡的潜力,但30天内卒中或死亡或30天至2年内同侧缺血性卒中的风险无统计学显著差异。

搭桥手术是否存在远期获益?长期随访是否能获得阳性结果?备受全球研究者的关注。在此背景下,团队开始了长达7.6年的长期随访,结果最终再次登上《JAMA》。

02 方法

CMOSS研究为多中心、开放标签、盲法评估的随机对照临床试验。纳入既往12个月内出现TIA或非致残性缺血性卒中的慢性颈动脉或大脑中动脉闭塞患者,且CT灌注成像显示患侧大脑中动脉区域的MTT>4秒或rCBF(患侧/对侧)<0.95。按照1:1的比例,随机分为颅内外血管搭桥手术治疗联合药物治疗和单纯药物治疗两组。完成2年随访后,经伦理委员会批准,患者接受最长10年的随访。在最初随机的330名患者中,共324名患者符合入组标准,并接受了长期随访。主要结局为随机后30天内卒中或死亡或30天以上的同侧缺血性卒中,次要结局包括任何卒中、致残性卒中、致死性卒中、死亡等。随访时间截至2024年6月13日。

03 结果

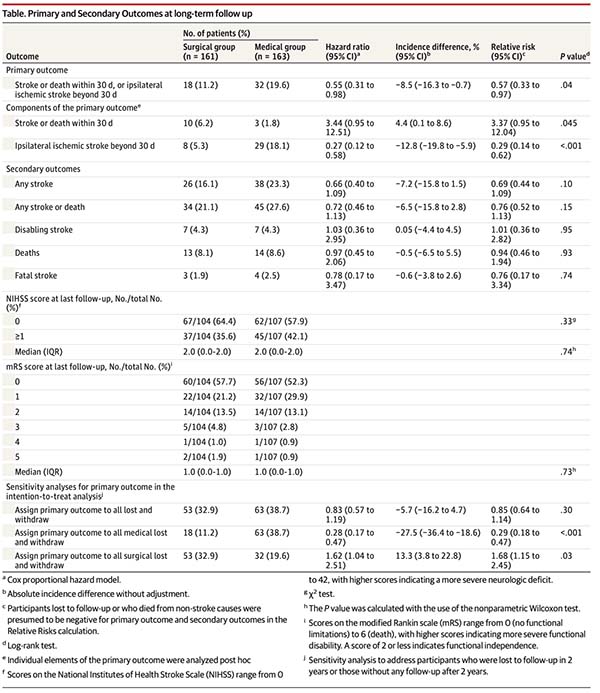

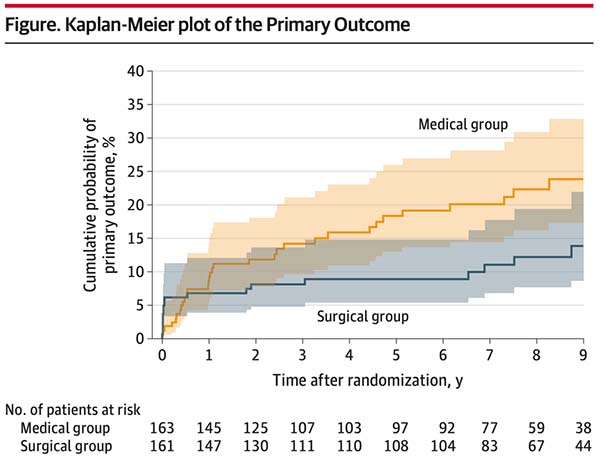

324名患者中,手术组151人、药物组155人完成了2年随访,其中分别有24人、22人在长期随访中失访,2人、3人撤回知情同意,共255人(78.7%)完成长期随访。中位随访时间7.6年(IQR 2.3-9.2)。

主要终点结局分析显示,手术组18/161(11.2%)发生主要终点事件,显著低于药物治疗组(32/163[19.6%];RR, 0.57; 95% CI, 0.33 to 0.97;P=0.04)。全因死亡率、其他次要终点结局及符合方案集(PPS)主要终点无显著差异。

进一步临界点分析(tipping point analysis)显示,考虑数据缺失所有可能结果时,42.7%的情景仍具有统计学意义。

表1

图1

04 结论

CMOSS研究长期随访提示,在现有的安全性指标保证下,尽管手术组30天内卒中或死亡事件更多,颅内外血管搭桥手术联合药物治疗的长期获益显著优于单纯药物治疗,具有显著的预防远期复发卒中的能力。

CMOSS研究及其长期随访结果以高质量的研究数据和高级别的证据,探索了该领域长达半个世纪的争议,证实:

1.对于症状性、脑血流低灌注的颈动脉或大脑中动脉闭塞患者,在现有的安全性指标保证下,颅内外血管搭桥手术联合药物治疗远期效果优于单用药物治疗。

2.围术期管理和术者经验可以降低颅内外血管搭桥手术风险。同时,在适当的适应症选择及围手术期安全性保证下,颅内外血管搭桥手术具有长期预防卒中复发的效果,最终可以使患者获益。

致谢

CMOSS-FU研究能取得今日的成果,离不开多方的支持与帮助。在此,我们致以最诚挚的感谢!

衷心感谢医院领导的大力支持,赵国光院长与管仲军书记在研究的规划、资源调配等方面给予了高瞻远瞩的指导,为研究的顺利开展保驾护航;感恩凌锋主任等前辈的悉心引领,感谢神经外科主任张鸿祺主任,在研究推进过程中,凭借丰富的管理经验和专业见解,为团队协调资源、解决难题,助力研究不断前行。

向CMOSS-FU研究组所有中心PI和Sub-I致以深深的谢意:

是你们在临床研究一线的辛勤付出、严谨态度和专业协作,确保了研究数据的真实可靠与高质量。

特别感谢方法学团队北京大学临床研究所武阳丰教授和汪海波教授,你们以精湛的专业知识和严谨的治学态度,为研究的数据分析与结论推导提供了坚实的保障。

诚挚感谢本研究CoPI复旦大学附属华山医院顾宇翔教授和弗吉尼亚大学医学院Colin P. Derdeyn教授,在研究过程中,国际化视野和宝贵建议为研究注入了新的活力;同时,也感谢曾经在CMOSS研究中支持我们的杜克大学William J. Powers教授和凯斯西储大学克利夫兰医学中心Sepideh Amin-Hanjani教授,你们的帮助同样是研究不可或缺的一环。

更要向所有参与研究的患者及家属致以最衷心的感谢,你们的信任与坚持是推动医学进步的基石,照亮了脑血管病治疗探索的前行之路。

本研究由国家十二五科技支撑计划(2011BAI08B04),北京市医院管理中心扬帆计划(ZLRK202320)支持。

未来,我们将带着这份感恩之心,继续深耕脑血管病治疗领域,为守护人类健康贡献更多力量!

对于CMOSS和CMOSS-FU的几点感悟

——焦力群

CMOSS-FU得以发表,作为PI,看到自己的研究最终得出阳性结果自然是非常高兴的,从4月底确认接收,到现在一个月的时间,想了很多,几点感悟与大家分享。

关于疾病

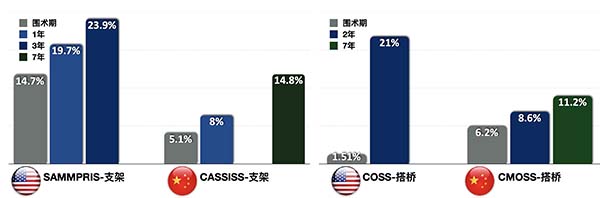

凌锋教授不厌其烦的反复告诫我,颅内动脉狭窄或闭塞就是中国医生应该去解决的问题,所以早在2012年,我们就开始了CASSISS(颅内支架vs药物)和CMOSS(脑血管搭桥vs药物)两个研究,先后以阴性结果出现在JAMA杂志,又几乎同时完成随访,本月初,CASSISS研究的7年随访发表于Stroke杂志,依然是阴性结果,而CMOSS则结果迥异,为什么?这两个试验都是我们团队完成的,同一时期,几近相同的研究质量,但有一个很大的区别,在于患者的入排标准,CASSISS研究是以症状性重度狭窄作为入选标准,并没有血流动力学障碍的评估,而CMOSS则是统一采用CTP 评估血流动力学障碍,以MTT>4s 或 rCBF<0.95作为指标,所以在这个人群中,即便是严格药物治疗,依然会在入组到2年、7年出现较高的卒中复发,明显高于缺乏评价的狭窄人群。所以,对于缺血性脑血管病的预防性治疗,最重要还是疾病的危险分层,通过精准的分层,寻找目前药物难以完全控制的病人,才是外科或介入治疗的合适患者,我相信需要创伤性干预的患者应该会越来越少。

关于治疗

与CASSISS和CMOSS相对应的,恰是美国的SAMMPRIS和COSS研究,两相比较,我们的试验呈现出更好的治疗效果,为什么?我想有几个因素:

1、时代进展和国际交流帮助了我们。SAMMPRIS和COSS研究比我们的两个研究早十年,所以我们确实借鉴了一些教训。比如CASSISS研究排除了发病2周内的新发卒中患者,以及单纯穿支梗死的患者,这就是SAMPPRIS研究发现的介入高风险或低获益人群;再比如在研究设计之初,COSS研究的PI Powers教授为了我们的试验来到中国,仅待了不到2天,就与我们的团队面对面讨论了十几个小时,从患者的入排、围手术期管理都提出了非常有价值的建议。

2、中国医生特殊的工作管理体系。中国的外科医生的培训大多来自于实际工作中的传帮带,而非动物实验、基本培训,在接触到病人之前的培训可能比北美医生短,但在作为医生的执业过程中,会不断得到上级医生的管理和教学,有点类似于中医的师带徒模式,这是与美国医生的制度不同的,比如马妍,早就是主任医师,但也会在一些特殊的手术和我一起上台打配合,相互交流和探讨,这个过程保证了患者的安全和医生能力的持续提升,我相信是一个很好的管理模式,当然,前提是老大夫和年轻大夫之间要有平和的科学心态。

3、外科医生对于临床管理的严谨性。在CASSISS和CMOSS研究中,无论是手术还是药物治疗组,都具有比北美试验更好的危险因素控制,这说明中国外科医生非常关注疾病的整体管理;同时,CMOSS研究中,对围手术期监测提出严格的规定,包括“输液量、持续动脉血压监测、持续潮气末PCO2监测等,均尽量控制在术前水平;如果术前没有资料,无创血压保持在130-150 mmHg之间,且PCO2 在35-40 mmHg之间”,这才是外科手术的精髓,优秀外科医生表现出来的不仅是手,更重要是脑,所谓手术技术只有与严格的临床管理相结合,才能获得更好的结果。

关于未来

作为一个50多岁的老大夫,未来的职业生涯其实已经不到十年了,但总会不断总结过去和憧憬未来,希望能够回答自己两个问题:

1、未来我们做什么?大家会看到,CMOSS-FU与之前的CASSISS和CMOSS不同,是由赵国光教授和我们共同组成的团队,作为我们的院长,他一直是背后支持我们的重要力量,但在CMOSS的随访中,我们内心有越来越强的困惑,为什么不同病人的功能障碍差异极大,即便是相似的梗死?为什么很多病人经过多年也无法恢复运动、语言或者高级神经功能?因此,在CMOSS-FU过程中,赵国光教授团队带领我们一起转向脑网络理念,借助对功能疾病的思考模式,重新审视脑梗死这种结构性疾病的功能障碍,并试图通过新型的治疗方式来改善患者的功能,即便预防难以实现或者失败,依然要给病人一个健康的生活质量,也许这就是未来我们要做的事情。

2、什么样的人来做?从凌主任将缺血脑血运重建的工作交给我,至今十几年了,很庆幸有很多年轻医生一同成长,尤其在CMOSS系列研究中,马妍、王韬、刘德临,3个协和八年制的年轻医生表现极为出色,我很喜欢私下拿他们跟我作对比,虽然总是伴随着内心的“挫败感”,比如马妍,对新知识的渴求、临床医生的靠谱和对疾病的深入思考,都是我难以达到的,所以现在很多临床疾病都要靠“马老师”表达意见;王韬对数据的敏感性和临床研究的理解,是我难以企及的,团队内近几年的很多临床研究都是靠“韬哥”推动的;而刘德临,跟我女儿年龄相仿,你永远不知道她们小脑子里想着什么,因为她们有更理想的知识宽度,更灵活的思维模式,博士不到一年就在CMOSS-FU过程中发现一些实际临床问题,提出AI指导的评价手段,并籍此成功获批科技创新2030的青年项目。对患者的尊重、知识基础、临床技能、科研能力、创新思维,这几位协和八年制学子,恰好表现出理想医生的不同内容,你绝对要相信新一代中国医生未来的发展高度。

CMOSS-FU发表了,这是源于凌主任一代前辈给我们布置的任务,但目前也只是一个阶段性总结,因为手术方式、药物、器械都不是我们发明创造的,不过是对前人工作的验证而已,未来呢?我相信下一代中国医生一定会有更多创新和发展,因为我们的祖国已经从跟随迈入创新,而且有越来越多比我们更好的、让我们更羡慕的年轻人,我们的未来一定不是梦!

第一作者

首都医科大学宣武医院

神经外科 主任医师

副教授 硕士生导师

现任Yasargil显微外科训练中心主任,毕业于中国协和医科大学,在苏长保教授指导下获得神经外科博士学位。主要从事缺血性脑血管病的诊断与治疗工作,尤其在脑动脉血管狭窄、闭塞性病变的搭桥手术和复合手术方面具有非常丰富的经验。作为主要研究者主持国家十二五科技支撑计划和北京市科委等课题,参与“十三五”科技部重点研发计划,第一作者或通讯作者发表SCI论文十余篇,主编著作1部,主译2部,国家专利4项。

共同第一作者

王韬

首都医科大学宣武医院

神经外科主治医师 副教授

副研究员 硕士生导师

青年学者博士生导师

毕业于北京协和医学院(清华大学医学部)临床医学八年制。致力于颅内动脉狭窄、颈动脉狭窄和烟雾病等缺血性脑血管病的外科、介入及复合手术的诊疗。北京市科技新星,中国科协战略发展部科技智库青年人才,北京市医药卫生科技创新成果转化专家库入库专家,首都医科大学优秀青年人才。迄今以第一/通讯作者在JAMA、Stroke、Ageing Research Review, Aging and Disease、SVN、JNIS、Cochrane Reviews等期刊上发表SCI论文50余篇,参编书籍2部,获得专利授权8项。主持国家自然科学基金、北京市自然科学基金等9项课题。《Brain Circulation》和《中国脑血管病杂志》青年编委。北京医师协会神经介入专科青年医师分会理事,北京神经科学学会神经介入专业委员会委员,中国医药教育协会脑卒中血运重建专业委员会常务委员兼副秘书长,中国志愿医生。

共同第一作者

倪伟

复旦大学附属华山医院

副主任医师 博士

复旦大学附属华山医院神经外科副主任医师、博士,美国密歇根大学神经外科博士后;从事脑脊髓血管病的造影、介入和显微外科治疗工作,包括脑出血性病变(脑动脉瘤、脑血管畸形、硬脑膜动静脉瘘等)和缺血性疾病(脑血管狭窄、闭塞等)的血管内介入和显微外科。长期开展脑血管病方面的基础与临床研究,主要包括蛛网膜下腔出血及脑出血的分子生物学研究。近年来以第一或通讯发表SCI论文40余篇,主持国家自然科学基金4项。

共同第一作者

汪海波

北京大学临床研究所

研究员 博士生导师

项目开发与管理部主任

专业方向为临床研究的设计与评价,长期致力于支持临床专家设计和开展高质量临床研究工作,累计完成临床研究方案设计五十余项。承担科技部科技创新2030、国家重点研发计划、教育部产学研创新基金、北京市科委重大专项课题各一项。在NEJM、JAMA、JAMA network open、CMI、JID等杂志发表百余篇论文。主编2部统计专业书籍《SAS统计分析与应用从入门到精通》和《R语言统计分析与应用》。北京癌症防治学会临床研究方法和技术应用专业委员会副主任委员,北京市精神卫生与心理健康质量控制和改进中心委员,国家医疗器械技术审评外聘专家等社会兼职。

通讯作者

首都医科大学宣武医院副院长

主任医师 教授 博士生导师

首都医科大学宣武医院副院长,介入放射科主任,神经外科副主任,脑血运重建中心主任,国家区域医疗中心、宣武医院济南医院院长。兼任《中国脑血管病杂志》主编;中国医师协会神经介入专业委员会副主委;国家卫健委继教中心神经介入专委会主委;国家卫健委脑防委缺血性卒中外科专委会主委;国家卫健委脑防委缺血性卒中介入专委会副主委;北京介入医学会副会长等职务。毕业于山东医科大学,先后师从于朱树干教授和凌锋教授,获得神经外科硕士和博士学位,并在鲍圣德教授的指导下,在北京大学完成博士后研究。从事缺血性脑血管病的外科和介入治疗,在国际上率先开展了复合手术治疗颈动脉闭塞、椎动脉闭塞,以及药物球囊治疗椎动脉狭窄等创新手术,并带领宣武医院脑血运重建中心在此领域深入研究,同时,长期重视教育培训,为中国培养了大批高水平的医生。

【出诊时间:每周三上午(介入放射科) 每周一下午(特需介入放射科)】

共同通讯作者

首都医科大学宣武医院院长

主任医师 二级教授

北京学者 博士生导师

现任首都医科大学宣武医院院长、国家神经疾病医学中心主任、国家卫健委脑损伤评价与质控中心主任、首都医科大学宣武医院神经外科功能神经外科中心主任。

赵国光教授长期从事功能性脑疾病的诊疗与转化研究。以通讯作者身份在Lancet Public Health、Nat. Commun.、Alzheimers. Dement.、Sci. Bull.、Mol. Psychiatry 等专业期刊发表论文80余篇。主持“科技创新2030--脑科学与类脑研究”重大项目及其他国家级重点攻关计划4项。以第一完成人身份获得中华医学科技奖一等奖、北京市科技进步奖一等奖、北京市高等学校教学名师、首届脑机接口大会“卓越学者奖”等重要奖项。