科普专栏

放大内镜:把“看一片叶子”变成“看清每一条叶脉”

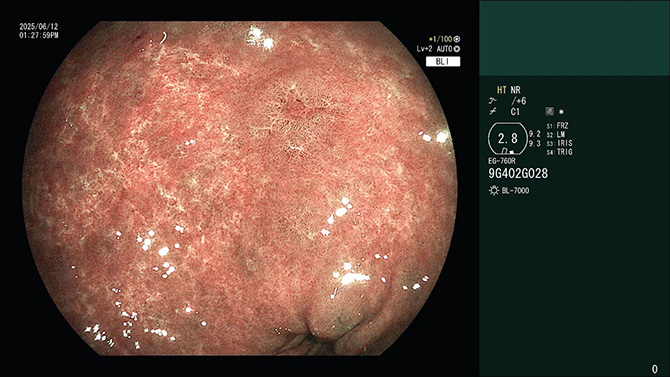

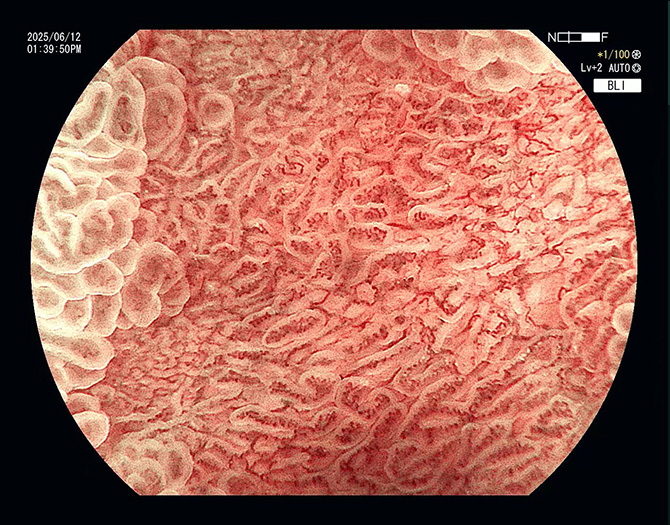

很多人做过胃镜,却很少听过“放大内镜”。一句话解释:放大内镜=光学变焦镜身+图像增强(如NBI等“虚拟染色”),能把胃黏膜的微小纹理和毛细血管放大看清,帮助医生更早、更准地识别可疑病变、判断是否适合内镜下治疗。

它到底“放大”到什么程度?

可以把它想成老花镜里“自带显微镜”的那一款:目前常用的奥林巴斯放大胃镜(如 GIF-H260Z/H290Z)光学放大可达约 85 倍;更新一代的放大镜型可达约 125 倍;另有“超高倍内镜”(endocytoscope)专门做细胞级观察,放大可达约 520 倍(用于特定场景)。

更通俗的比喻: 树叶的叶脉,普通胃镜像“看一整片叶子”;放大后能看清每一条叶脉甚至细小分支。

什么时候需要做放大内镜?

1)萎缩性胃炎/肠化

对广泛萎缩或肠上皮化生(OLGA/OLGIM III–IV,或内镜下提示范围较大者),指南建议定期进行高质量内镜随访,通常每 3 年一次;放大+虚拟染色有助于精准发现“可疑点”并“按图索骥”活检。

2)自身免疫性胃炎(AIG)

建议约每 3 年进行高质量内镜随访,以便尽早发现胃癌或Ⅰ型NET 等并发症;放大观察能更清晰识别黏膜微结构变化。

3)可疑早癌/术前评估与术后随访

放大配合 NBI(或其他虚拟染色)能更好显示微血管与微表面结构,帮助判定病灶边界、分化出良恶性倾向,评估是否适合内镜黏膜下剥离(ESD)。ESGE 也推荐在ESD 后的定期复查中采用高质量(含虚拟染色)内镜以聚焦可疑区域活检。

> 小结:长期随访类人群(萎缩/肠化、AIG)与“可疑早癌、术前评估、ESD 随访”等场景,放大内镜最能体现价值。

它和普通胃镜有什么不一样?

看得更“细”:能放大观察到微血管网、表面纹理的细微差别,从“像不像”提升到“是不是”。

判断更“准”:多项研究显示,放大+NBI在早期胃癌等的诊断准确性优于单纯白光,二者联合可进一步提高敏感度与特异度。

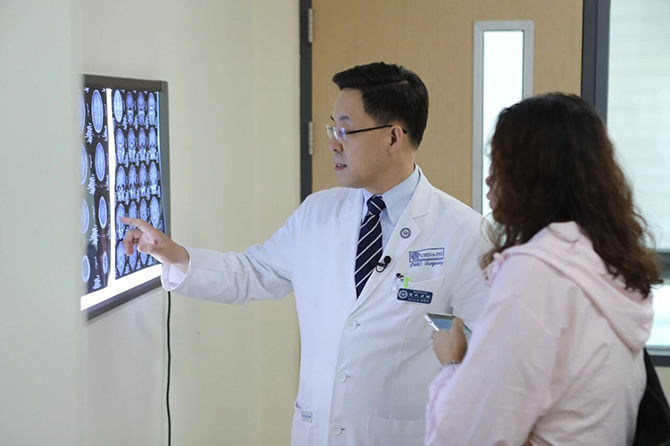

更考验医生功力:放大意味着观察更细致、时间更长、对内镜医师的亚专科训练要求更高(识别模式、分型、取材策略等)。

患者准备与舒适度:检查前禁食清水等准备与普通胃镜一致;过程常与普通胃镜一并完成,只是医生会多花些时间把关键区域看“细、看够”。

大家最关心的几个问题

Q1:会更不舒服吗?

一般与普通胃镜相当;若采用无痛胃镜,舒适度更好。

Q2:需要额外付费吗?

以各医院政策为准;(我们科室目前与普通胃镜收费一致)。

Q3:所有人都要做放大内镜吗?

不必。针对性、分层化最重要:属于上述长期随访或可疑病变评估人群,收益更大;其他情况由医生根据既往史与内镜所见决定是否开启放大与虚拟染色模式。([esge.com][4])

放大内镜不是“更贵的胃镜”,而是更专业、更精细的观察方式——用显微的眼睛做宏观的决策。对需要长期随访的萎缩性胃炎/肠化、自身免疫性胃炎,以及可疑早癌评估与ESD随访,它能带来真正有意义的增益。如果您或家人属于上述人群,欢迎来宣武医院消化内镜中心与我们详细沟通,我们会根据具体情况给出个体化的检查与随访方案。