科室新闻

成果发表|张鸿祺教授团队:警惕蛛网膜下腔出血后的“隐形杀手”——认知障碍

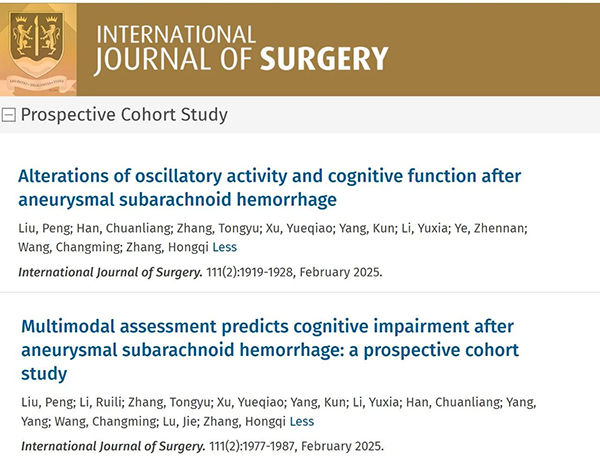

2025年2月1日,首都医科大学宣武医院张鸿祺教授团队在动脉瘤性蛛网膜下腔出血领域的两篇研究成果“Multimodal assessment predicts cognitive impairment after aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a prospective cohort study”以及“ Alterations of oscillatory activity and cognitive function after aneurysmal subarachnoid hemorrhage”在国际知名期刊《International Journal of Surgery》(JCR分区Q1, IF:12.5)上同期发表。

作者名单:刘鹏(第一作者),李瑞利(共同第一作者),张彤宇(共同第一作者),韩传亮(共同第一作者);张鸿祺(通讯作者),卢洁(共同通讯作者),王长明(共同通讯作者)。

关键词:动脉瘤性蛛网膜下腔出血、认知障碍、脑电图、核磁共振成像、脑脊液/血浆

01 研究速览

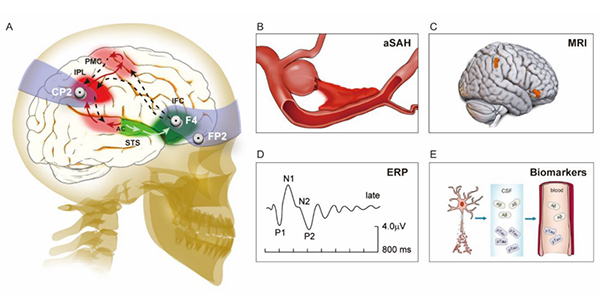

动脉瘤性蛛网膜下腔出血(aSAH)是一种极高危的出血性卒中疾病,其中近30%的病人因此而致死致残。但余下的幸存者即使神经功能基本恢复,仍有近一半的患者无法回归正常的工作和生活。为究其原因,研究团队通过整合电生理、影像与分子标记进行多模态评估揭示了约50%的aSAH幸存者会遗留长期认知功能障碍(CI),表现为记忆、执行功能和语言能力受损,从而严重影响患者生活质量和社会功能。

02 关键发现

高发风险:50%以上aSAH患者(67/125,53.6%)存在长期认知障碍,记忆、执行功能、语言能力受损(MoCA评分<26)。

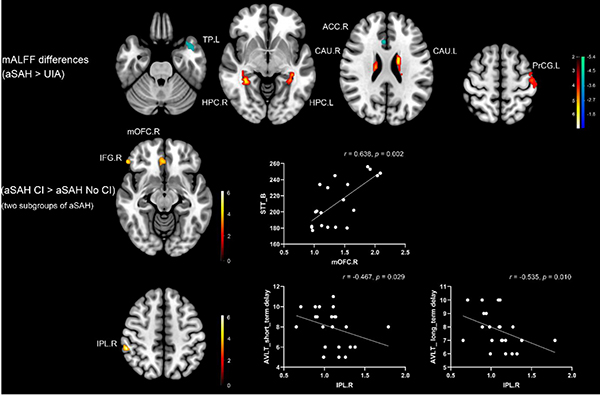

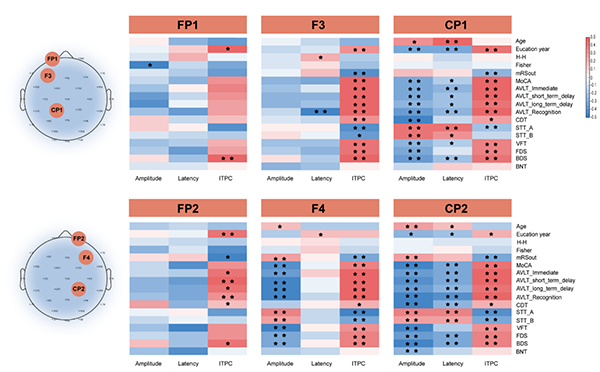

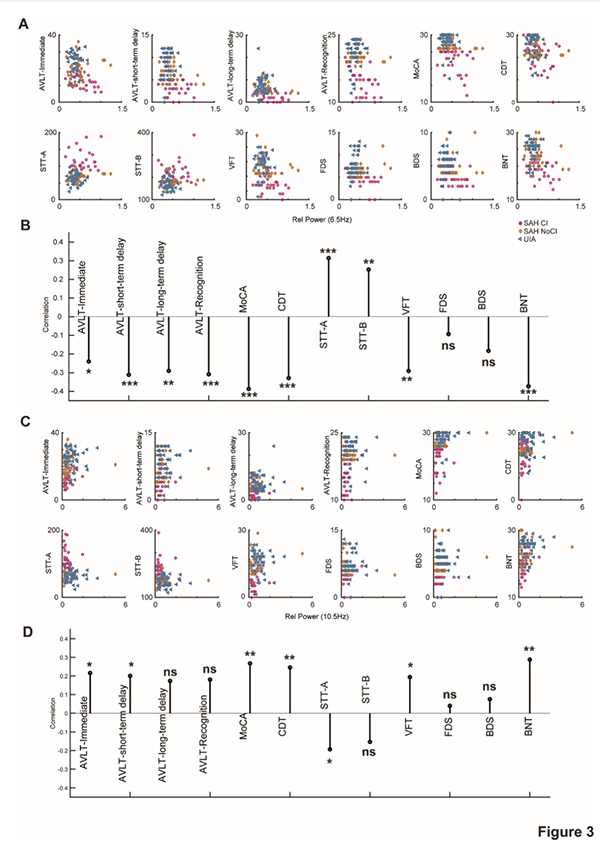

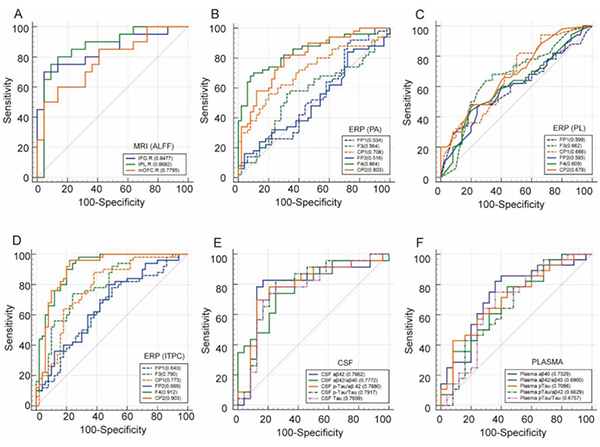

功能分离现象:mRS评分正常 ≠ 认知正常!事件相关电位(ERP):试次间相位相干性(ITPC)↓、脑电图EEG:θ/α波振荡异常、功能核磁(fMRI):低频波幅(ALFF)改变提示脑白质潜在损伤。脑电中ITPC(CP2区)准确度最高(AUC=0.9),核磁中ALFF(右侧顶下小叶IPL.R)准确度最高(AUC=0.87)。

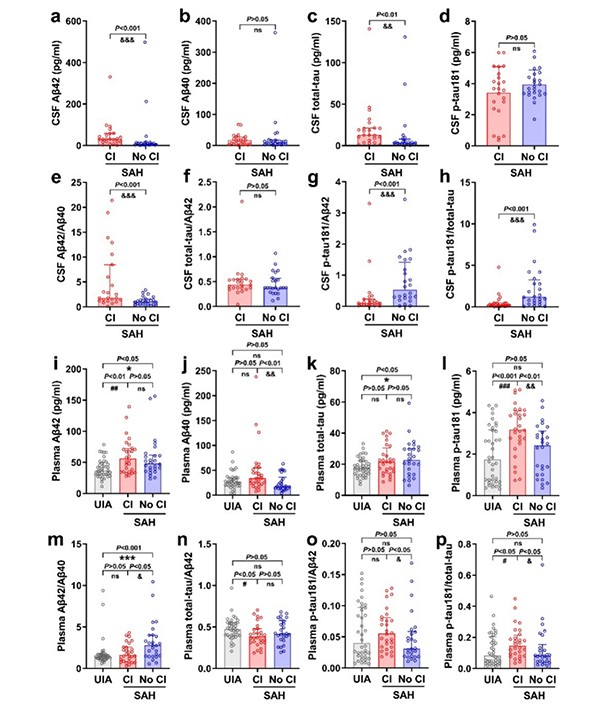

生物标志物预警:脑脊液中Aβ42 ↑、血浆p-tau181 ↑与认知衰退强相关。脑脊液中p-tau181/total tau准确度最高(AUC=0.79)。

二重打击机制:脑压急剧增加,造成白质损伤,兴奋-抑制神经元连接减弱,引发振荡活动紊乱,最终导致认知网络崩溃;血液及其崩解物引起免疫蛋白沉积,迟发性对神经元+轴索+髓鞘+微环境的破坏,造成认知障碍。

图1 在fMRI ALFF中呈现显著差异的脑区

图2 ERP指标与临床信息和认知量表之间的相关性热图

图3 (A 和 B) θ波功率与神经心理学测评之间的相关性;(C 和 D) α波功率与神经心理学测评之间的相关性。

图4 脑脊液及血浆标记物差异分析

图5 aSAH CI与no CI之间不同模态下的ROC曲线分析

03 早期干预突破口

床边监测:静息态EEG(θ/α功率)、ERP(ITPC)快速识别高危患者。

生物标志物追踪:动态监测Aβ、tau蛋白,预警认知衰退。

结构定性:fMRI(ALFF)证实影响功能的结构病变。

靶向干预:调控神经振荡、修复白质连接、神经保护药物干预。

04 研究意义

认知障碍可能是aSAH后远期致残的主因。早期多模态评估(EEG+MRI+生物标志物)可精准分层,为康复争取黄金窗口。“康复”≠“痊愈”,若出现健忘、执行困难,请及时筛查认知功能,早干预早获益。

共同第一作者

刘鹏

北京大学第三医院神经外科

副主任医师 硕士生导师

首都医科大学宣武医院博士后;从事神经外科脑脊髓血管病手术和介入治疗工作二十余年,擅长脑动脉瘤、脑动静脉畸形、硬脑膜动静脉瘘、脊髓血管畸形、急慢性缺血性脑血管病的介入、手术及复合手术治疗等。以第一作者和通讯作者发表SCI论文8篇,最高影响因子14.496,主持国家自然科学基金青年项目1项、面上项目2项,《中华实验外科杂志》《中国微侵袭神经外科杂志》审稿专家,培养毕业硕士研究生2名。

共同第一作者

李瑞利

首都医科大学宣武医院

影像科 副主任医师

南京军区总医院博士后,专注腹部及神经疾病影像诊断/青年卒中MRI研究,以第一/共一作者在Eur Radiol, J Cardiovasc Magn Reson等期刊发表SCI论文21篇、统计源期刊论文18篇,主编参编著作9部,主持国家自然科学基金青年项目1项、北京市优秀人才,北京神经内科学会神经影像专业分会委员,北京医学会放射学分会第十三届委员会感染学组委员,中国研究型医院学会感染与炎症放射学分会青年委员。

共同第一作者

张彤宇

首都医科大学宣武医院

神经外科 医师

毕业于哈尔滨医科大学,临床八年制,获医学博士学位。2016-2018年于美国Loma Linda大学访问学习。后进入首都医科大学宣武医院博士后流动站,师从张鸿褀教授。在颅内动脉瘤,蛛网膜下腔出血临床干预及机制探索领域深入研究。累计发表国内外学术论文30余篇,其中以第一作者或通讯作者身份发表包括《Stroke》等国际知名期刊10余篇,主持国家自然科学基金面上项目1项,国自然青年基金项目1项,中国博士后站前及面上等课题3项。

出诊时间

周五下午(张鸿祺知名专家团队门诊)

共同第一作者

韩传亮

中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病研究所

助理研究员

博士毕业于北京师范大学认知神经科学专业。2021-2023年于中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病研究所进入博士后流动站。研究方向基于神经振荡机制在基础脑科学实验、脑疾病中进行大数据分析。累计发表SCI论文27篇,其中以第一作者或通讯作者身份发表16余篇(Q1区文章8篇)。主持中国博士后站中特别资助1项,中国博士后面上资助1项。

通讯作者

首都医科大学宣武医院

神经外科 主任医师 教授

博士生导师

现任首都医科大学宣武医院神经外科主任。目前担任世界介入神经放射联合会(WFITN)执行委员,亚洲及大洋洲介入神经放射联合会(AAFITN)执行委员、中国医师协会神经介入专业委员会主任委员、中华医学会神经外科学分会常委,中国老年学学会心脑血管病专业委员会常务理事、北京医学会神经外科分会副主委、《中国脑血管病杂志》《中国微侵袭神经外科杂志》编委、《JNIS》中文版主编。多年来,一直从事脑与脊髓血管病的外科和介入治疗,在脑动脉瘤、颅脑血管畸形、脊髓血管畸形等方面的临床和研究工作处于国内外领先水平。承担及完成“十三五”国家重点研发专项、国家自然科学基金项目等各级科研课题20项,在《JAMA Neurology》、《BRAIN》、《Annals of Neurology》等学术期刊发表论著170余篇,曾获国家科技进步二等奖,北京市科技新星、首都科技领军人才、国家级百千万人才称号。

出诊时间

周二晚(特需门诊)

共同通讯作者

首都医科大学宣武医院

影像科 主任医师 教授

博士生导师

国家“万人计划”科技创新领军人才、国自然优青获得者。现任首都医科大学宣武医院党委专职副书记,放射与核医学科主任,国家神经疾病医学中心副主任,教育部神经变性病重点实验室副主任,磁共振成像脑信息学北京市重点实验室主任。主要学术任职有中华医学会放射学分会全国委员、北京医学会放射学分会候任主任委员、中国医学影像技术研究会放射分会副主任委员等。

擅长神经系统疾病影像诊断,从事脑疾病功能与分子影像学研究,主持科技部十四五重点研发计划、国自然重点、国自然重大等20余项课题,代表作发表在Neuron、Brain、Radiology、Nature Communications等国际权威期刊。以第一完成人获华夏医学科技奖一等奖、北京市留学人员创新创业特别贡献奖、茅以升北京青年科技奖等;主编(译)专著12部,授权专利17项,主持或参与团体标准、专家共识15项。

共同通讯作者

王长明

首都医科大学宣武医院

神经外科 副研究员

硕士生导师

应用心理学系系务委员,脑电图专业技术水平中级、心理治疗师中级,目前从事完全性脊髓损伤脑机接口神经可塑性研究、癫痫患者认知功能评估和心理治疗。毕业于浙江大学信息与电子工程学系和北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室,美国Emory大学医学院生物医学成像技术中心访问学者。主持国家自然科学基金等课题6项,在Alzheimer and Dementia、Journal of Neural Engineering、Brain-computer Interfaces发表SCI论文30余篇。目前为北京医学会脑电图与神经电生理分会委员、中国抗癫痫协会共病专委会委员、中国康复医学会脑功能检测与调控康复专委会常务委员兼电生理学组副组长。现任Frontiers in Human Neuroscience (Brain Imaging and Stimulation)副主编,JNE、JNMD等杂志审稿人。